|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||

|

Aus Eva L. Wyss (Hg 2006): Leidenschaftlich eingeschrieben. Schweizer Liebesbriefe. Nagel & Kimche, Zürich. Vorwort

Autorschaft erfahren (Seiten 9–10)

Schweizer Liebesbriefe

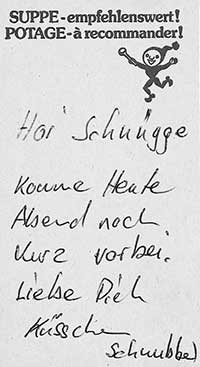

Einerseits werden so genannte Helvetismen benutzt wie «ich bin jetzt fertig», «wollen wir etwas abmachen?», «mein Chef hat angetönt, dass es wieder bergauf geht mit der Firma», «hab ein Billet gekauft», «mit dem Car sind wir spät nach Hause gefahren». Diese Ausdrücke fallen der Schweizer Leserschaft vielleicht gar nicht auf, weil sie in der gesprochenen und geschriebenen Sprache üblich sind, für deutsche und österreichische Leser klingen sie aber fremdartig, eben schweizerisch. Andererseits ist es seit den 1970ern mehr und mehr Mode geworden, seine privaten Texte ganz bewusst im lokalen Dialekt zu verfassen. Parallel dazu hat der Dialekt, die Mundart, in Literatur und Comics, in Liedtexten von Rockmusik, Rap und Reggae einen immensen Aufschwung erfahren. Das wird von den Leserinnen und Hörern in der Schweiz nicht als provinziell empfunden. Die Mundart ist heute für viele Textsorten eine Sprachform neben anderen. Manchmal wird sie auch in schriftlichen Texten deutlich bevorzugt – wenn Liebeslieder und Liebesgedichte in Mundart geschrieben werden, dann ist der Weg zum Liebesbrief nicht weit. Es lässt sich allerdings feststellen, dass die Mundart in den Briefen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder von Kindern geschrieben wurden, sicher in vielen Fällen aus Mangel an Kenntnissen der Schriftsprache in die Texte geriet. Doch spätestens nach dem 2. Weltkrieg wird die Mundart in privaten Texten zu einem Stilmittel, das ihnen eine spezifische Klanglichkeit gibt, die sie der mündlichen Rede annähert. Die Mundart erhält als Sprache der Nähe und der Emotionen eine besondere Rolle im geschriebenen Text. In den 70er und 80er Jahren ist es vor allem bei jungen und politisierten Menschen Mode, Briefe vollständig in Mundart zu schreiben. Heute scheint es jedem offen zu stehen, je nach Vorliebe und Gewohnheit, seine Briefe, Karten oder SMS im je eigenen Dialekt zu verfassen. Die mediale Diglossie, d.h. die medienspezifische Verwendung von Sprachformen, wird im Lauf des 20. Jahrhunderts mehr und mehr aufgeweicht. Eine weitere Eigenart der schweizerischen deutschen Sprache ist eine weit verbreitete Vorliebe für Verkleinerungsformen. Der Schatz ist ein Schätzeli, der Kuss ein Küssli, die Braut das Brütli, ein Foto ein Föteli. Man könnte meinen, die Verkleinerung bedeute auch eine Verharmlosung. Aber die Verkleinerung ist eine besondere Form der Zärtlichkeit. Allerdings öffnet sich hierbei ein west-östlicher Graben: wenn im Osten das Schätzli Stunggi, Blöterli, Klüberli genannt wird, trifft man im Westen bisweilen auch den Schätzu, Böhnu oder die Meite. Das Zarte erhält eine rauere Oberfläche, als ob jeder Kuss von einem Kniff in die Wange begleitet würde. Dies führt dazu, dass der Robert im Westen konsequent und währschaft mit Röbu unterschreibt und in der Ostschweiz bübisch mit Röbi. (Seiten 12–13)

Liebes-E-Mail, Online-Flirts und SMS

In den Briefen steht: «Hatte gerade ein wichtiges Meeting in der Firma und sitze nun am Computer und vermisse DICH!». Als Kontext für die eigene Stimmungsbeschreibung: «Es herrscht wieder dicke Luft, der Server war eben abgestürzt.» Überstürzt und hastig wird das Schreiben beendet: «So, jetzt muss ich wieder an die Arbeit …». Schnell sausen die Briefe in entlegenste Regionen. Die Übermittlungsgeschwindigkeit der E-Mail-Kommunikation simuliert – besonders wenn beide Personen online sind – eine einzigartige Form von Gegenwärtigkeit. Bisweilen hat man den Eindruck, der andere sei nebenan. Auf diese Weise kann in einer anonymen Begegnung eine neue Kommunikationsform entstehen: nun wird schriftlich, online, per E-Mail geflirtet. In diesem Spiel mit Andeutungen formuliert der Sender bewusst und mit dem Ziel der Erotisierung vage und obskur. Und in gegenseitigem Einverständnis wird eine gewisse emotionale Distanz beibehalten. Er will gefallen, möchte Interesse wecken, Leidenschaft entfachen und wartet auf die Erwiderung des Schreibens, auf den Reply. E-Mail-Liebesbriefe schreiben sich natürlich oder gerade auch Menschen, die sich in einer Newsgroup oder in einem Chatraum kennengelernt haben. Sie verfügen über einen Internetanschluss mit Standleitung und sitzen sowieso am Computer. Obwohl viele ohne ihn nicht mehr leben könnten, vermittelt der Computer Unabhängigkeit: sie schreiben, wenn sie mal gerade Lust dazu haben. Das Internet eignet sich vortrefflich für den Flirt, es bietet die Möglichkeit des Spiels mit Identitäten, Masken und Inszenierungen. Die Schreiber kokettieren mit gespielter Verwirrung, formulieren interessante Anspielungen, stellen rhetorische Fragen und geben sich erotische ‹Nicks› (Benutzernamen). Lebt das Flirten in der realen Welt meist von körperlicher Kommunikation, ist das Flirten im Internet auf die Schriftlichkeit beschränkt. Diese Reduktion bis hin zu minimalistischer Ausdrucksweise lässt eine prickelnde Spannung aufkommen. So werden die E-Mails zu dezidiert taktischen Texten, die nichts als die Verführung im Sinn haben. (Seiten125–126)

SMS der Liebe

Mit dem Short Message Service (SMS) werden alltägliche Grüße und Hallos sowie poetische Kürzestbotschaften über das Mobil-funknetz geschickt. Meist beschränken sich die Texte auf eine maximale Länge von 160 Zeichen, wie dies zu Beginn der Einfüh-rung des Service eingerichtet war. Mittlerweile sind je nach Gerät und Ausstattung auch ausführlichere Mitteilungen und Bildmit-teilungen möglich. Zu ganz besonderen Gelegenheiten, oder zu solchen, die man zu besonderen machen möchte, schreibt man festlich. Da reicht nicht ein simpler Gruß, althergebrachte Volksweisheiten werden herbeigezogen: «Nicht wie Rosen, nicht wie Nelken, die heute blühn und morgen welken. Sondern wie das Immergrün soll auch unsere Liebe blühen!», oder man findet mitunter auch etwas an modernere Zeiten angepasste neuere Szene-Verslein: «Ich ben en chlini Fläddermus, ond flüge nachts vo Hus zu Hus. I wönsch au der en gueti Nacht, bes de Morge weder lacht.» Doch ebenso schnell werden Kleinstkommunikationen über das Netz geschickt, mit welchen man den Kontakt halten möchte: «Bisch no uuf?» – «Bist Du noch wach?», solche Mini-Kommuni-kationen zeigen dem Gegenüber, dass man «das Gespräch» nicht abbrechen lassen möchte. Man wünscht sich eine «Gute Nacht!» und bisweilen schaut man nach, ob jemand bereits ansprechbar ist mit der Frage «Guten Morgen?». Dabei wird die Tatsache des Kommunizierens wichtiger als der Austausch von Meinungen oder Argumenten. Die kleinen Botschaften werden somit mehr und mehr zu Symbolen der Kommunikation. We stay in touch. (Seiten 134–135)

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||